Vigésimo texto da série Autores que Cantaram o Douro

Abel Botelho [Tabuaço, 1855 (?) – Buenos Aires, 1917] foi militar, diplomata e político. Deixou colaboração em publicações periódicas, escreveu poesia, conto, guiões para peças de teatro.

O autor representou em Portugal o naturalismo inspirado na escola de Zola[1] e distinguiu‑se como romancista, designadamente através das obras que compõem o ciclo Patologia Social (O Barão de Lavos, O Livro de Alda, Amanhã, Fatal Dilema e Próspero Fortuna). Nelas bica a sociedade portuguesa e fala dos respetivos vícios. No juízo de António José Saraiva e de Óscar Lopes[2], nada permite separar tal ciclo de outros escritos do autor, a saber, Sem Remédio, Os Lázaros e Amor Crioulo.

Mulheres da Beira é o título de um livro, dado à estampa pela primeira vez em 1898, no qual se acham reunidos contos escritos entre 1883 e 1896.

Um deles é O Cerro, de 1896, que tem como (desditosos) protagonistas Duarte de Sousa Pinto Osório, alma generosa e «um dos fidalgos de mais nomeada e tomo de toda a comarca de Armamar»[3], e as suas filhas, Maria e Teresa. É um drama passional que bem prendeu a minha atenção. Nele respiguei, como nota especialmente forte e acerba, o desvio de personalidade que afetou Teresa depois de ela ter sido abandonada pelo jovem por quem se perdera de amores.

Para aqui transcrevo dois excertos do conto em apreço, próprios do cálamo de Abel Botelho.

«A região riquíssima do Douro vestia o seu ar mais característico. Os pâmpanos ruborizavam‑se, as cepas vergavam ao peso de chorudos cachos de ametistas, as folhas tinham a espaços na cor abrasadas recordações dos poentes do último Agosto, os xistos lascavam‑se calcinados, a terra esboroava‑se, das largas figueiras choviam sombras perfumadas… na ininterrompida sequência dos caprichosos morros, colinas, montanhas, plainos, precipícios, todos paralelamente regrados de alto a baixo em cerradas várzeas de pedra, palpitavam os minúsculos tons vistosos, movediços, dos vindimadores — e a horizontalidade gloriosa dos seus degraus, alternadamente cinzenta e verde, assim triunfalmente aprumada para o Infinito, expluente do rubro dos saiotes das “apanhadeiras”, risonha da alvura das camisas dos “carregadores”, vibrante das canções dos vários grupos tresmalhados, lembrava um imenso trono gratulatório, todo aceso, adornado e erguido numa apoteose em louvor da Natureza.

Como se confrange dolorosamente o coração dos que vão hoje procurar ao Douro a emoção entusiástica do seu passado glorioso! Que espantoso contraste, que doloroso silêncio, que medonha desolação!

Toda aquela imensa orografia, revolucionada e áspera, de há poucos anos ainda regularmente vestida de uma verdura compacta e rasteira, hoje ergue desesperadamente para um céu impassível as suas calvas proeminências cor de fogo. A braveza e a aridez mais completa imperam ali quase absolutamente. Terrenos barrentos, avermelhados, secos e fendidos como as paredes de um forno, arredondam‑se pelo dorso de montanhas e montanhas sem fim. É uma terra calcinada e maldita; nem o mato se atreve a cobri‑la; apenas, em ténues agulhas douradas, pequeninas gramíneas se lhe descobrem numa ou noutra vertente, muito a medo. A espaços, vêem‑se rolar de várzea em várzea grandes calhaus de xisto pontiagudos, no descalabro eloquente do abandono. A bordadura deliciosa de pomares, que outrora guarnecia, junto aos regatos, a fímbria dos outeiros, carregada e luzente como uma larga guarnição de cetim verde, mirrada pela sede, desapareceu quase por completo… E é agora que o caminho‑de‑ferro, como uma pungentíssima ironia póstuma, se lembra de vergastar com o seu silvo de troça a ressequida desolação daquele país falido!»[4]

No trecho precedente predomina a terra, a paisagem. O segundo fragmento emana da grei, dos elementos que compunham a roga que se aproximava da Quinta do Cerro, nele assinalo a sonoridade e a visualidade.

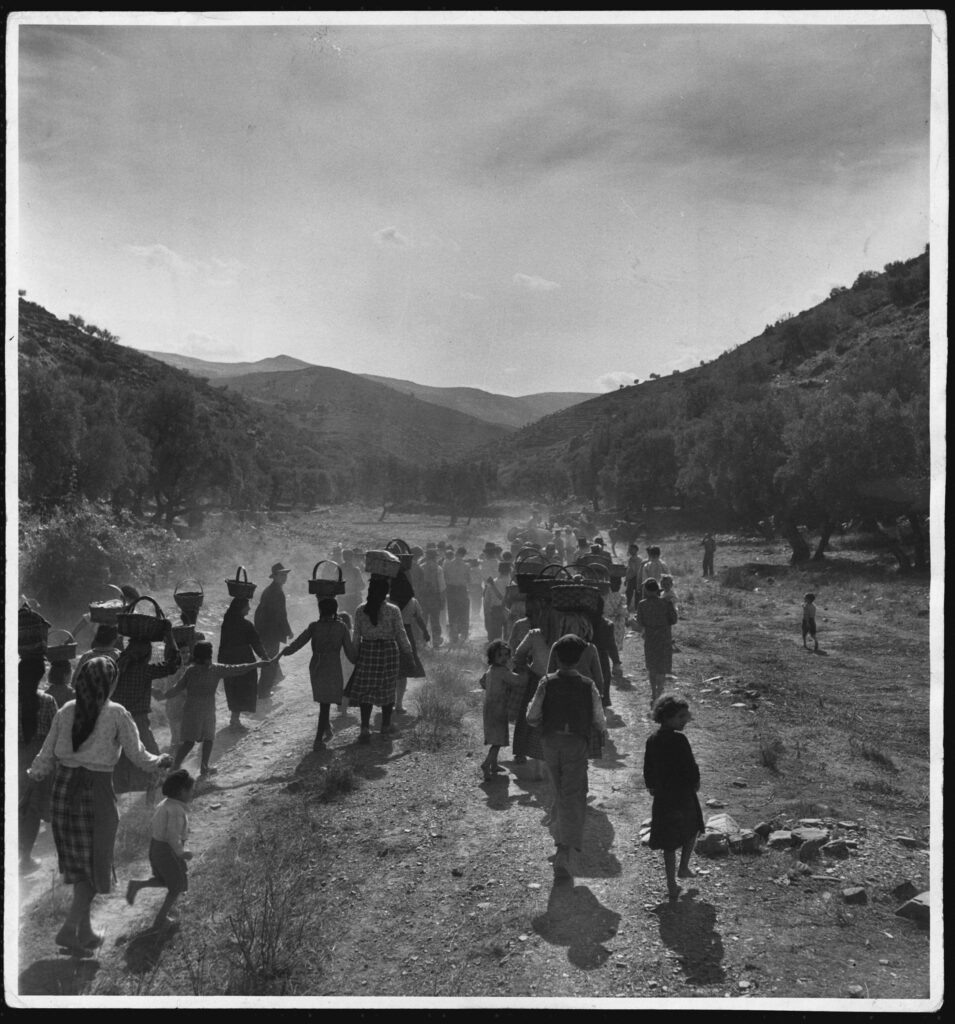

«Efectivamente, ali já a bem poucas centenas de metros, vinha avançando pelo caminho de Tabuaço um ruidoso rancho de homens e mulheres, cantando, tocando e dançando endiabradamente. Ouvia‑se‑lhes distintamente o “tlintlim” dos ferrinhos, o cavo ribombo do zabumba, um ou outro guincho mais estrídulo, e até a espaços o sapatear ferrado dos dançarinos sobre as fragas do caminho.

Avançavam turbulentos, estúrdios, brutais, electrizados, na frente uma dupla fila incansável de dançarinos — berrando e pinchando de braços ao ar, castanhetas nas mãos, brejeiras aproximações de ventres a cada volta e os quadris saracoteados; — depois, alinhada, a orquestra — bombo, ferrinhos, rabeca e o violão —, executando a “chula” clássica das vindimas; depois em confusa multidão o grosso do bando, homens de jaqueta ao ombro e sacos às costas, pendentes de longos varapaus; mulheres de cestos à cabeça, onde avolumavam pães de centeio incomensuráveis, negros e rijos como pedras, o garfo de estanho espetado a um lado, e por cima, enterradas entre a verga e o pão, as tamanquinhas.»[5]

[1] Cf. SARAIVA, António José/LOPES, Óscar, História da Literatura Portuguesa, 17.ª edição, reimpressão, Porto, Porto Editora, 2017, p. 893.

[2] Ob. cit., p. 893.

[3] BOTELHO, Abel, «O Cerro», in BOTELHO, Abel, Obras de Abel Botelho, escorço biobliográfico e estudo linguístico de Justino Mendes de Almeida, volume II, Porto, Lello & Irmão, 1979, p. 439.

[4] BOTELHO, Abel, ob. cit., pp. 433‑434.

[5] BOTELHO, Abel, ob. cit., p. 437.